Enteros Postales y Cartofilia

Enteros Postales Españoles

Usuarios online 4

Visitas hoy 12

Visitas esta semana 998

Visitas totales 1480032

Usuarios online 4

Visitas hoy 12

Visitas esta semana 998

Visitas totales 1480032

| Ponencia: Valores declarados de Colombia, por Arturo Ferrer |

Ha llegado el momento:

Es preciso empezar a trabajar ya sobre estos ¿sellos? ¿etiquetas? ¿enteros? colombianos tan interesantes. Yo he conseguido reunir bastante información, que poco a poco iré insertando en la ponencia, pero es total y absolutamente indispensable que me echéis una mano, Hugo Göggel, Santiago Cruz, Gianmarco Caruso, Manuel Arango, Alfredo Frölich, Augusto Peinado, Jimmy Johnson y cualquiera que tenga información relevante sobre el particular.

Echadme una mano; estoy convencido de que conocéis bien el tema. A ver si entre todos llegamos a aclararnos sobre la entidad de este producto postal.

El esquema de trabajo y exposición que se va a seguir es el siguiente:

1.- Valores Declarados

a) Nacionales.

b).Locales.

2.- Certificados Oficiales

a) Nacionales.

b) Locales.

3.- Otros.

Como se pudo ver en la ponencia sobre la "Serie Negra" argentina, en la que por circunstancias de la mala situación económica del momento se tuvieron que sobrecargar los sobres retirados con el fin de que fuesen utilizados por la Administración, conocer el entorno histórico, y las necesidades a las que responde un producto filatélico cuando ve la luz, pueden resultar de gran interés, ya que nos muestran su razón de ser y ello nos permite comprender mejor su identidad.

La historia de Colombia, tal vez debido a su estratégica ubicación geográfica y a sus enormes riquezas, es una historia que podríamos calificar de "complicada". Aunque podríamos ceñir este estudio a lo acontecido entre los años 1867 y 1918, periodo en el que los "Valores Declarados" estuvieron en vigor, consideramos interesante que nos remontemos, aunque sea de forma muy breve, a periodos anteriores, para así poder hacernos una idea de cuáles fueron los orígenes de la situación que durante aquellos años se vivió.

En la historia reciente de Colombia pueden distinguirse cinco periodos, en los que la nación vivió de forma diferente:

1) Periodo de la conquista española (años 1499-1550)

2) Periodo de la Audiencia (años 1550-1564).

3) Periodo de la Presidencia (años 1564-1740).

4) Periodo del Virreinato (años 1740-1810).

5) Periodo de la República (desde el año 1810 hasta nuestros días).

En 1499 Alonso de Ojeda, acompañado por Juan de la Cosa y Américo Vespucio, procedentes de la costa Venezolana, llegó hasta la península de Goajira, que fue la primera tierra colombiana descubierta. Poco más tarde, en 1500 o 1501, Rodrigo de Bastidas descubrió las bocas del río Magdalena. En aquel tiempo se establecieron los primeros asentamientos, siempre en la zona de la costa.

Pocos años más tarde comenzaron las expediciones hacia el interior (la mayoría financiadas por mercaderes Alemanes) en busca de "El Dorado".

La verdadera conquista la realizó Gonzalo Jiménez de Quesada quien enviado por Pedro Fernández de Lugo, Gobernador de Santa Marta, con 200 hombres y 60 caballos penetró en la sabana sin apenas resistencia indígena y al ver tierras tan fértiles y bien cultivadas les impuso el nombre de Nueva Granada y llamó a la capital que fundo allí Santa Fe (en memoria de una ciudad granadina, de gran relevancia en aquel tiempo).

Gonzalo Jiménez de Quesada

En 1550 se establecieron en Santa Fe (Bogotá), los primeros conventos de franciscanos y dominicos. El Consejo de Indias, movido por las continuas quejas que le llegaban de la zona, en tiempos de Carlos V, decidió crear la "Audiencia de Santa Fe" y lo hizo mediante Decreto de 17 de julio de 1549 siendo su primer Presidente el doctor Gutiérrez de Mercado.

La "Audiencia" era un tribunal superior en autoridad a los gobernantes, cuya autoridad en sus jurisdicciones era inapelable; las decisiones de la audiencia, solamente en asuntos civiles y de gran cuantía podían ser apelados ante el Consejo de Indias.

El sistema funcionó solamente en parte, ya se registraron muchos levantamientos y problemas entre gobernantes. Por todo ello el emperador Felipe II suprimió la audiencia, que incomprensiblemente dependía del Virreinato de Perú y creó la Presidencia.

La Presidencia duró 176 años, y fue una época muy positiva para la nación. Pasaron por el cargo veintidós magistrados, entre los cuales el más destacado, fue Andrés Díaz Venero de Leiva (1564-1574). Durante este periodo de progreso es preciso resaltar los continuos ataques que sufrió la costa colombiana por parte de corsarios franceses e ingleses entre los que se encontraba el famoso pirata Sir Francis Drake.

Andres Díaz Venero de Leyva

En 1740, bajo el mandato de Felipe V, se instituyo el virreinato, ocupando el primer puesto de Virrey el Teniente General Sebastián de Eslava, quien vivió en Cartagena, cuyo gobernador era el famoso Blas de Lezo. Los Virreyes eran nombrados por un periodo de 5 años y tenían una asignación de 60.000 pesos anuales por los conceptos de sueldo y representación. Fueron un total de trece en el transcurso de los sesenta años que duró este periodo hasta producirse la independencia de Colombia.

Sebastián de Eslava y Lazaga

Uno de los hechos más importantes de este periodo fue el ataque a Cartagena que se produjo en el año 1740 por las tropas inglesas del almirante Vernon, que contaba con 48 buques y 30.000 marinos (los defensores de la plaza eran 3.000 soldados españoles y nativos). Vermont acuñó hasta las medallas conmemorativas de su victoria, pero no las pudo utilizar...

En 1740 tomó posesión el ultimo Virrey, Antonio José Amar y Borbón. En aquella época Colombia era otra nación, quizás gracias a la buena administración y a su riqueza natural; había progresado mucho, y se podía decir que prácticamente estaba al nivel de las más avanzadas de la zona y el momento. Una administración sólida y bien estructurada, un nivel cultural aceptable por su enseñanza destinada a todas las capas sociales, periódicos, una de las mejores redes de comunicaciones de la zona, contribuyeron a que se produjesen los hechos habrían de llegar.

La Independencia

En aquel entonces la situación en España era crítica. Ocupada por los franceses, la resistencia era muy difícil. En unas circunstancias tan desfavorables, Colombia colaboró activamente con la metrópoli, enviando gran cantidad de alimentos y enseres a las Cortes de Cádiz.

Pero la mentalidad popular cambió de rumbo. En España se produjeron levantamientos como el del 2 de Mayo y quizás inspirados en ellos comenzó un largo proceso independentista. En Quito se organizaron Juntas Revolucionarias y el Cabildo de Bogotá exigió el derecho de igualdad. La concesión de un solo diputado en las Cortes Españoles, aceleró el proceso. Se declararon parte integrante de la Monarquía, en lugar "colonia", calificación que hasta el momento se le había asignado, y obtuvieron 26 Diputados, medida que resulto tardía ya que los Cabildos prácticamente en toda la nación ya estaban en pugna con los gobernadores. El movimiento comenzó en Casanaré, donde murieron dos personas. Más tarde en Pamplona se depuso al corregidor y en Socorro ocurrió lo mismo con gran derramamiento de sangre. En Bogotá el cabildo se dirigió al Virrey pidiendo que organizase una Junta de Gobierno, porque había que adaptarse a los tiempos. El día 20 de junio de 1810, tras una mera disputa entre un español y un criollo se inició la revuelta. Al día siguiente los criollos detuvieron al Virrey y sacaron a la Virreina, entre insultos, del convento donde se había refugiado.

A partir de esta fecha se crean Juntas en todas las ciudades, enfrentadas entre ellas y con la de Santa Fe. Fue un periodo de anarquía. El primer ensayo de Congreso se celebró en Santa Fe el 28 de diciembre de 1810. Existía una fuerte división entre los Centralistas de Álvarez y los Federalistas de Camilo Torres. Entre tanto la Republica de Cundinamarca, continuó fiel a Fernando VII, bajo el gobierno del Presidente Nariño y la autoridad moral del Prócer Jorge Tadeo Lozano, lo que desencadenó la Guerra Civil.

El Gobierno español se alineó con las provincias del Sur, ocupando Pasto y Popayán. Nariño, reconciliado con el Congreso al frente de sus tropas, entró en Popayán pero fue derrotado estrepitosamente en Pasto, preso y enviado a España.

Antonio Amador José de Nariño y Álvarez de Casal

Las guerras habían arruinado al País. Bolívar venia de Venezuela y se presentó en el congreso de Tunja, donde se aceptó su apoyo. Al frente de un pequeño ejército se dirigió hacia Santa Fe que capituló en dos días. La guerra fue dura con muchas alternativas entre Realistas y Bolivarianos.

El Congreso se trasladó a Santa Fe el 23 de enero de 1815 y fue su primer Presidente José María del Castillo. Le sucedieron Torres y Madrid, cuya gestión no fue buena. De España llegaba el General Morillo con 10.000 hombres y tras pacificar Venezuela entraba en Cartagena, donde se encontraría con una fuerte resistencia. Ocurrieron muchos eventos bélicos hasta que fueron derrotados y el 7 de agosto de 1819 entró Bolívar en Santa Fe.

El Virrey se retira a Cartagena, los Estados Unidos apoyan abiertamente a Bolívar y son los primeros en reconocer la independencia de la Gran Colombia en 1820. Bolívar es nombrado Presidente y se dirige hacia el sur para acabar con los últimos bastiones Realistas en Perú; por otra parte, San Martin cruza los Andes para ayudarle.

Bolívar renuncia al mando el 8 de mayo de 1830 y desaparece con el el periodo de "La Gran Colombia" al reconocer las tres Repúblicas su independencia mutua.

Constituida ya la República de Nueva Granada (1831) su primer Presidente fue el General Santander, que se entregó a la noble tarea de que el Cauca volviese a la Nación. Le sucedió el Doctor Márquez, conservador, quien tuvo que afrontar la "Revolución de Los Supremos". En 1841 ascendió a la Presidencia el General Pedro Alcántara Herrán, conservador, que acabó con el conflicto, y tras él el General Tomas Cipriano de Mosquera (1845-49) quien entre otros logros inauguró la escuela militar, y llevó a cabo importantes obras públicas. Dividido el Partido Conservador, en 1849 el Congreso eligió al General José Hilario López (liberal), quien introdujo en el país la costumbre de cambiar todos los puestos para dar a sus afiliados trabajo, aunque no tuvieran la capacitación necesaria para su desempeño. Supuso un periodo de retroceso. Le sucedió el General Obando (1853). El partido liberal se dividió en dos bandos y él se declaró Dictador. Hubo una sublevación y tomo el poder el Doctor Manuel María Mallarino, quien realizó una labor positiva. Tras unas elecciones triunfó el líder del partido conservador Mariano Ospina (1857-61), escritor y político de fama, quien realizó una buena gestión. Las ideas federalistas fueron tomando cuerpo, y se estableció la "Confederación Granadina" formada por ocho estados soberanos, lo que motivo una nueva revolución. Mosquera y Nieto, Presidentes de Cauca y de Bolívar respectivamente, se levantaron contra el Presidente.

Mariano Ospina Rodríguez

Tras sangrientas luchas, Mosquera llegó a Santa Fe el 18 de julio de 1861, siendo reconocido como Presidente por Ecuador. Julio Arboleda, general del Gobierno conservador del Cauca, declaró la guerra a sus vecinos, pasó la frontera y obtuvo la victoria en Tulcán, el 31 de julio). De nuevo ocupó la Presidencia el General Mosquera quien en 1863 promulgó una nueva Constitución. Después de nuevas agresiones por parte de los ecuatorianos, ascendió a la Presidencia Manuel Murillo Toro, quien realizó una política constructiva fundó el Diario Oficial y el primer telégrafo de Bogotá a Ambalema (mercado del tabaco). Le sucedió otra vez el General Mosquera el 23 de mayo de 1867 puso en el poder al General Santos Gutiérrez (en el año 1867 se puso en circulación el Primer Valor Declarado) quien por la fuerza depuso al Gobernador de Cundimarca, contrario a su partido.

Tomás Cipriano de Mosquera Arboleda

Manuel María de los Santos Acosta Castillo

Después le siguieron en la Presidencia Eustorguio Salgar (1870) y por segunda vez Murillo Toro (1872), bajo cuyo mandato se vivió un periodo de progreso y paz. Su sucesor Santiago Pérez con su política impertinente, motivó un levantamiento conservador (1876-77) que costó al país 18 millones; aparentemente triunfó el partido liberal, quien mandó en 1877 tropas a Quito para sostener al Presidente Veintimilla. Fue elegido Presidente Parra, ya que había ofrecido la construcción de un ferrocarril, aunque nunca lo llevó a cabo. A éste le sucedió el General Trujillo y después Rafael Núñez, que normalizó sus relaciones con España. Más tarde vendrían Francisco Javier Zaldúa (1882) y Núñez por segunda vez (1884-85). En 1886 se aprobó una nueva Constitución que extendía a seis años el periodo de mandato Presidencial. Núñez fue reelegido en 1892, pero se retiró pronto nombrando como sucesor a Carlos Holguín. A este le sucedió Miguel Antonio Caro, quien en 1895 tuvo que sofocar una insurrección Liberal. Dividido el partido conservador fueron elegidos para los primeros cargos Antonio Sanclemente y José Manuel Marroquín. En 1899 hubo un levantamiento liberal con apoyo extranjero, que se convirtió en una guerra de guerrillas; el País quedó arruinado. Para complicar aún más la situación en 1900 hubo una insurrección militar en la que murió el Presidente, y tras la que José Manuel Marroquín asumió el poder. Su mandato fue de prosperidad pero se vio ensombrecido por la secesión de Panamá el 3 de noviembre de 1903, en la que tuvieron una gran influencia los norteamericanos y más concretamente el Presidente Roosevelt.

Le sucedió el general Rafael Reyes el 7 de agosto de 1904. Hombre de orden, modificó la constitución y amplió a diez años el periodo de mandato de los Presidentes. Su mandato fue muy positivo para la nación. Se concluyó el ferrocarril que escalando los Andes llegaba a la capital, se crearon escuelas para obreros en centenares de ciudades, sin embargo tuvo un levantamiento de estudiantes universitarios, y por ello fue expatriado sin oponer resistencia. Le sucedió el General Jorge Holguín, quien duró poco en el cargo y al año el General Ramón González Valencia. En 1910 tomó el poder Carlos E. Restrepo, sucediéndose a continuación nuevas revueltas y más lucha de partidos.

Carlos Eugenio Restrepo

En 1918 dejaron de utilizarse los Valores Declarados.

La filatelia Colombiana ha contado siempre con excelentes coleccionistas y muy buenos técnicos, entre los que se encuentra Carlos Valenzuela , quien recientemente ha sido nombrado Presidente del Club Filatélico de Bogotá y a quien, y por tan honroso nombramiento, damos desde esta página nuestra más sentida enhorabuena, a la vez de que nos ponemos a su disposición. Pero volviendo al tema objeto de este comentario, es preciso indicar que en los filatelistas colombianos han realizado magníficos estudios específicos, pero a nuestro entender les queda por realizar una profunda labor de estudio en su conjunto, esto es, una enciclopedia-catalogo de sus enteros postales. Pienso que puede haber alguno de sellos, pero yo al menos cuando hablo de enteros postales de Colombia, me tengo que remitir a las 17 páginas que les dedica el catálogo Higgins & Gage.

Pues bien, a pesar de todas las inexactitudes y errores que tan excelente obra contiene, podemos ver que dedica al estudio de estos productos la mayor parte del espacio destinado al estudio conjunto de los enteros colombianos, 9 páginas (desde la 8 a la 17). Por ello parece ser el más importante de entre este tipo de productos filatélicos, de los utilizados en esa nación, aunque también es cierto que en Colombia hay enteros postales como los Fluviales y de Ferrocarriles con un interés filatélico a mi modo de ver muy superior a este, y que además no ofrecen ninguna duda sobre su entidad como es el caso del que nos ocupa, a pesar de su inclusión en nuestra "Biblia".

De acuerdo con la relación antedicha, estos productos se empezaron a imprimir en Bogotá en el año 1865 y continuaron haciéndolo hasta 1905. Durante este periodo se imprimieron para el uso corriente entre once y trece emisiones, los años 1865, 1867, 1870, (1870 nuevo dibujo y otra variante), 1883, 1887-90, 1890, 1892-93 y por último en 1905 (tres formatos diferentes).

Se imprimieron también para uso oficial, con un formato más modesto, unas 22 emisiones entre los años 1867 y 1918: 1867, 1870-71, 1874-80, 1,881, 1884 (3 emisiones), 1886 (2 emisiones), 1887 (3 emisiones), 1888 (3 emisiones), 1889, 1890 (2 emisiones), 1892, 1894 y 1918 (2 emisiones).

Pero este tipo de productos no solamente fueron impresos en Bogotá, sino que también lo hicieron algunos servicios de correos locales:

- El estado de Antioquía imprimió una emisión en 1899.

- El estado de Cundinamarca en el año 1882.

- El estado de Tolima los años 1879, 1886 (2 emisiones), 1888 y 1890.

- El estado de Santander en el año 1886 (2 emisiones), 1887, 1888 y 1891.

Iremos estudiando todas estas emisiones con más detenimiento y espero que con la ayuda de nuestros amigos colombianos. De este modo al menos podremos llegar a tener una visión de conjunto más amplia.

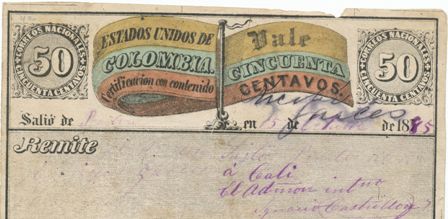

Las "Cubiertas", "Valores declarados" o "Certificación con contenido", algunos de los distintos nombres con los que fue denominado este producto, consistían en una especie de "sello", "etiqueta" o "entero postal" que se solía pegar en la parte posterior del sobre o plica o bolsita en las que se indicaba el nombre del destinatario -la persona a la que le era remitido el envío no constaba en ninguna otra parte del sobre-. Mediante la colocación de este impreso se indicaba también que dentro del sobre iba una cantidad de dinero, y se garantizaba que la misma llegase al destinatario. El funcionamiento era sencillo, no excesivamente caro y seguro en una época que como hemos podido ver en la contextualización histórica del presente estudio, la situación en Colombia era complicada.

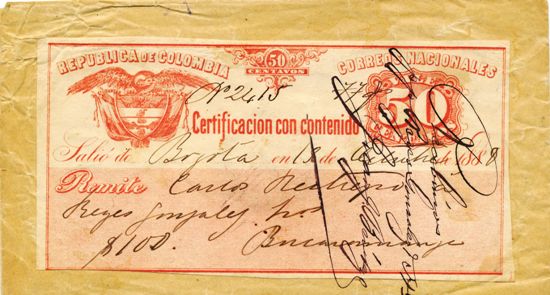

Remitido de Bucaramanga (Santander) a Bogotá (Cundinamarca) el 13 de octubre de 1888. El sobre contenía 100 pesos. Ejemplar de la emisión de 1887/90 (número 9 del catálogo Higgins & Gage).

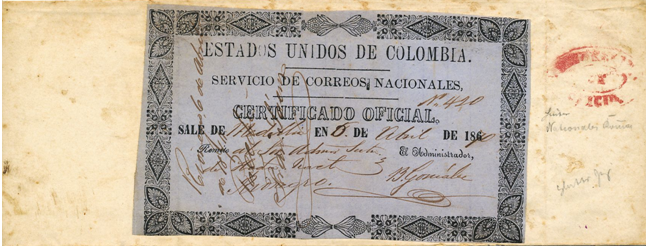

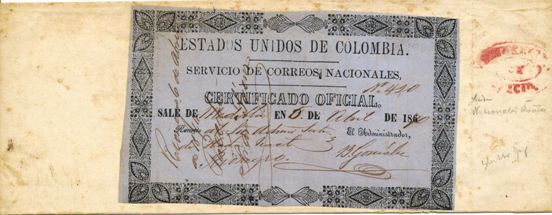

Primera "cubierta oficial" de los "Estados Unidos de Colombia". Año 1870. Este envío se realiza sobre un envuelto de papel, no sobre, el 5 de abril de 1867 desde Medellín. En este caso no se indica la cantidad material del envío, y parece remitido a la Administración Central de Bogotá.

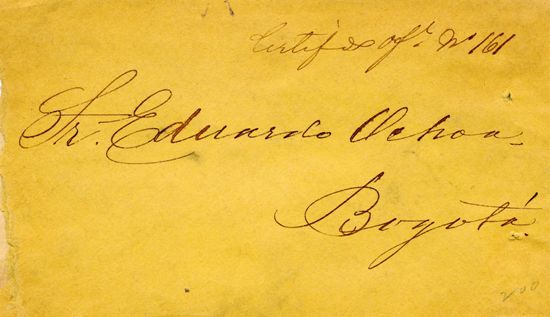

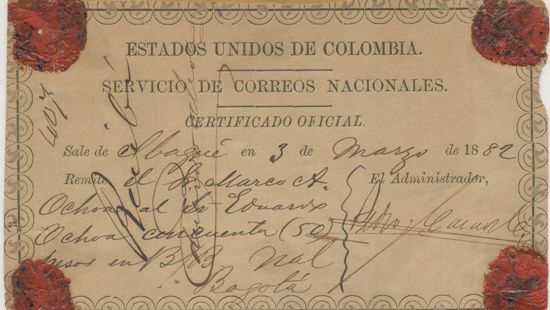

"Certificado Oficial". Se imprimieron entre los años 1870 y 71. Salió de Ibagué (Tolima) el 3 de marzo de 1882 y va destinado también a Bogotá a un tal Eduardo Ochoa. Contenía 50 pesos. Destacan los lacres en las cuatro esquinas.

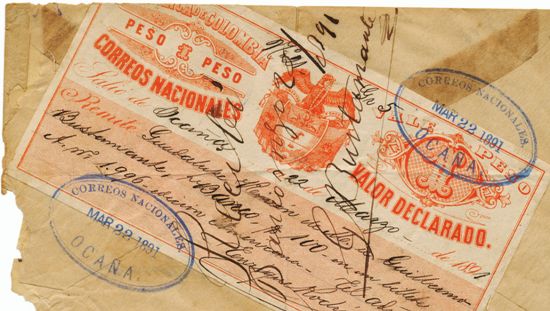

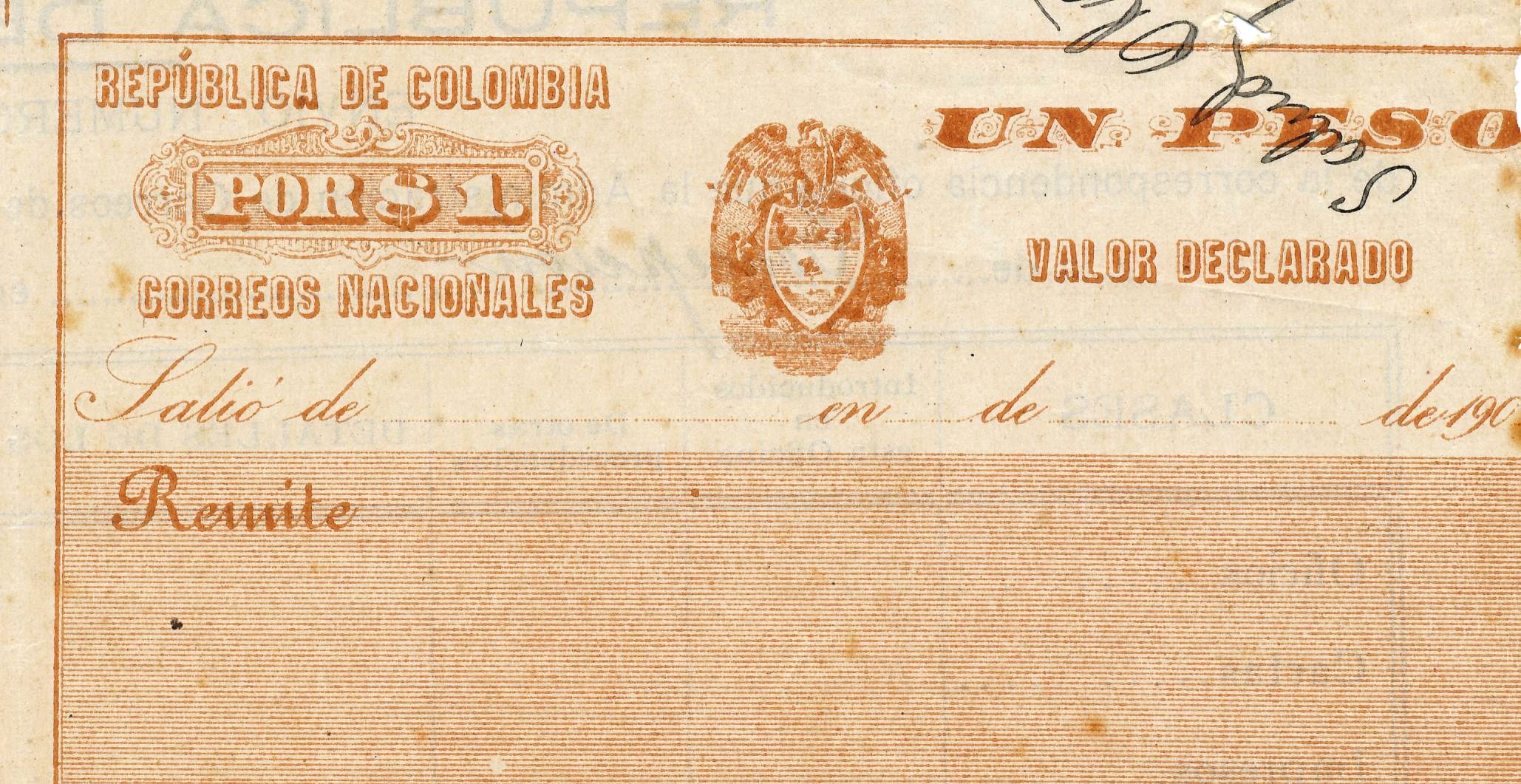

Emisión del año 1890. Un peso (número 30 según el catálogo Higgins & Gage). Circulado desde Ocaña (Norte de Santander) de donde salió el día 22 de marzo de 1891 se entiende que a Bogotá. La única dirección que se utiliza para el destinatario es "Banco". Contenía un billete de cien pesos y como se puede ver en el impreso consta la serie y el numero del billete, también consta la firma del remitente.

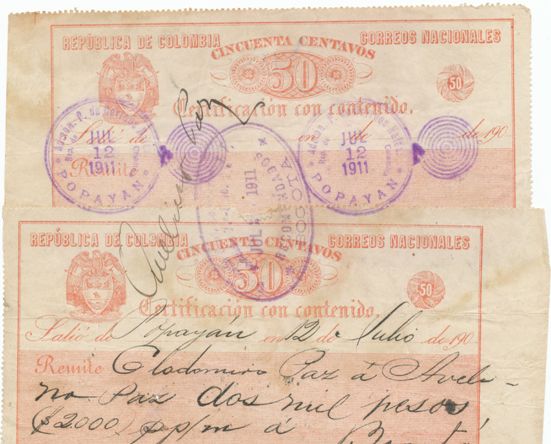

"En ocasiones era necesario utilizar más de un impreso, ya que el importe era superior a lo abarcado en un solo efecto. Así es el caso de este doble impreso utilizado desde Popayan (Cauca), en julio de 1911 y remitido, claro está, a Bogotá. Ambos impresos pertenecen a la emisión de 1905 (número 41 de Higgins & Gage)."

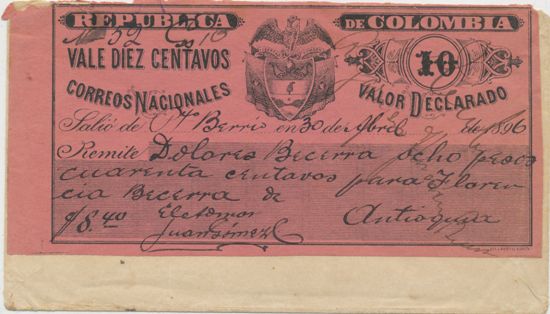

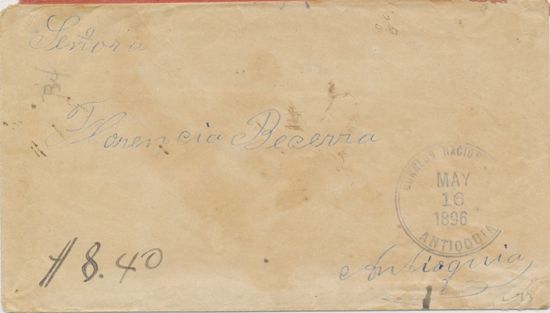

Emisión 1892/93 (número 1 del catálogo Higgins & Gage). Utilización Popular. En este caso, el sobre que contenía 8 pesos y 40 centavos fue enviado desde Puerto Berrío (Antioquía) el día 30 de abril de 1896 a Antioquía, a donde llego el 16 de mayo de 1896 (matasellos de llegada al dorso).

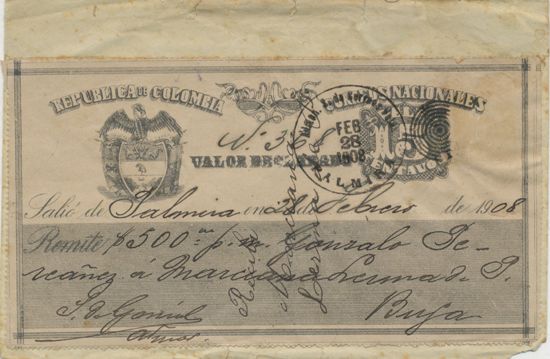

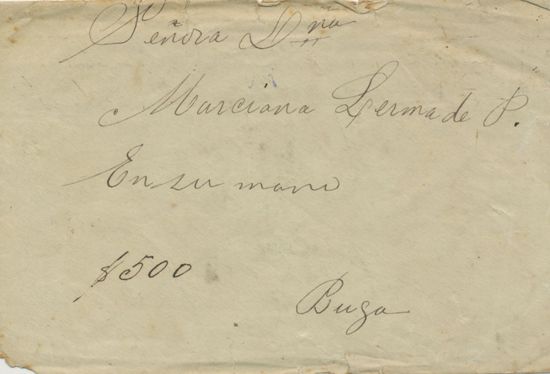

Emisión del año 1905, por valor de cinco centavos (número 36 en el catálogo Higgins & Gage). Salió de Palmira (Valle del Cauca) el 28 de febrero de 1908 y llegó a Buga (Guadalajara de Buga, Valle del Cauca) sin matasellos de llegada, conteniendo en su interior quinientos pesos.

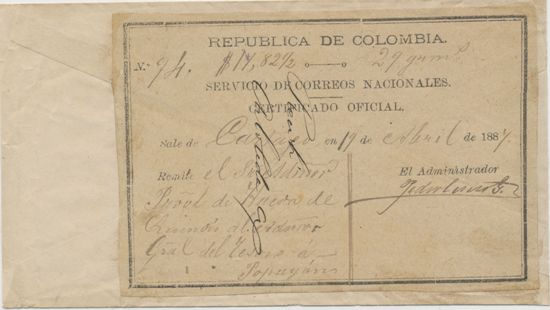

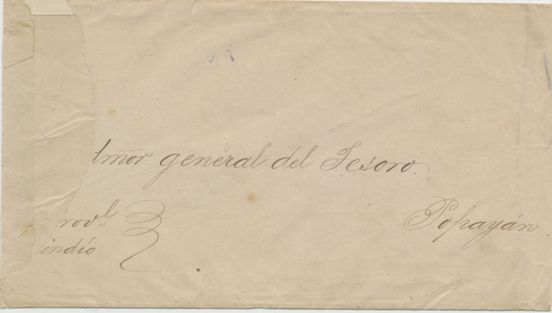

"Certificado Oficial. Año 1886 (número 10 en el catálogo Higgins Gage). Salió de Cartagena de Indias (Bolívar) el 19 de abril de 1881 con destino a Popayán (Cauca). Contenía al parecer 17,82 1/2 $ -desconozco la cifra que aparece en la parte superior.-

Estos ejemplos que exponemos en el presenten estudio nos dan una idea clara de cómo circularon. No obstante cuando nos detengamos en el estudio de cada una de las emisiones volveremos a incidir sobre el particular."

1) Valores declarados utilizados para "uso corriente".

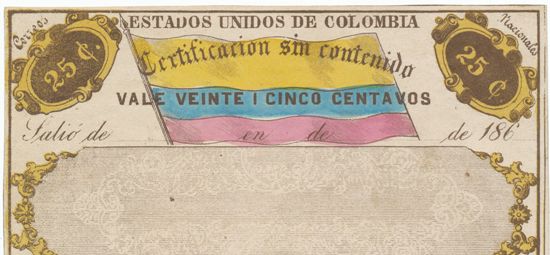

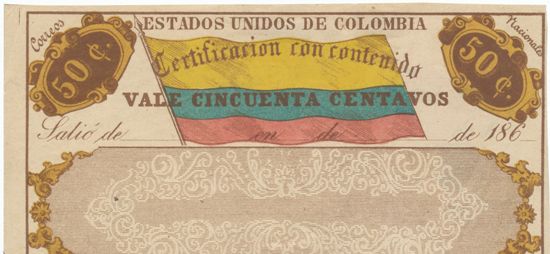

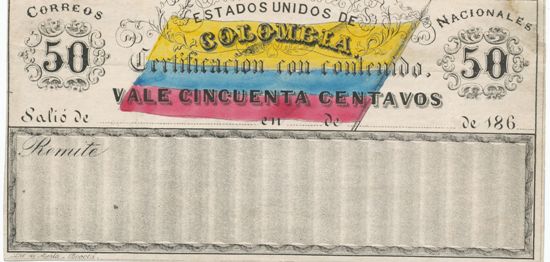

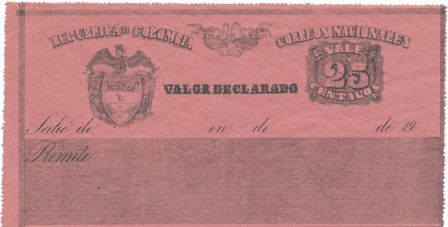

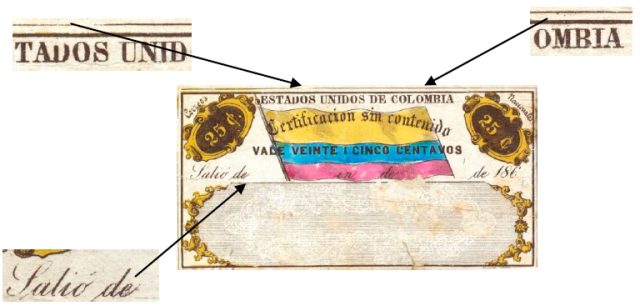

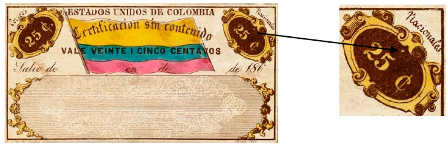

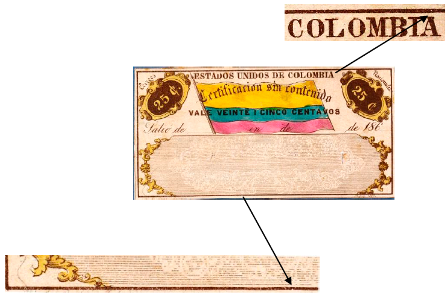

1ª Emisión. 1865. Dos valores: 25 y 50 centavos.

Su aparición tuvo lugar en julio de 1865, y fueron anunciados en el Diario Oficial Número 315-20.

Fue impreso en piedra litográfica en la imprenta de Ayala y Medrano –los que fueran impresores también del primer sello de Colombia- en Bogotá.

Existen dos colores diferentes: naranja oscuro y marrón oscuro.

Sus dimensiones son 129,5 X 64,5. Aparecen engomados por su parte posterior de forma que pudieran ser adheridos al sobre o envoltorio que contenía el dinero.

Se imprimieron dos valores por importe de 25 y 50 centavos, en pliegos de 6 ejemplares el de 25 centavos y de 10 el de 50 centavos.

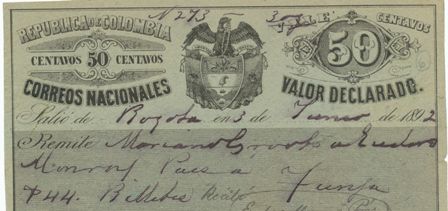

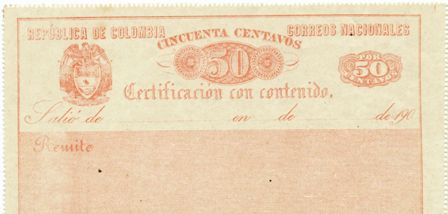

2ª Emisión. 1867. Un valor: 50 centavos.

La segunda emisión se emitió en 1867. Fue impresa en el mismo establecimiento (Ayala y Medrano, en Bogotá). Consta solamente de un valor de 50 centavos. su tamaño es de 130 X 64 mm. Se imprimió en pliegos de 6 unidades además del negro se utilizaron otros tres colores (los de la bandera de Colombia).

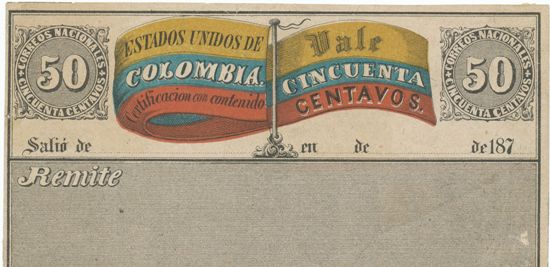

3ª Emisión. 1870. Un valor: 50 centavos.

La tercera emisión se imprimió el año 1870, por un único importe de 50 centavos y hojas de 15 efectos. Se realizaron en la imprenta de Demetrio Paredes en Bogotá. La emisión fue de aproximadamente 2.500 ejemplares, en los tres colores del anterior más el negro.

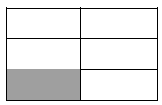

Tipo 1

Estas son las tres características diferenciales del primer tipo del entero de 1870.

|

|

|

Tipo 2

Estas son las diferencias que tiene con el segundo tipo.

|

|

|

Este sería un tercer tipo aunque hay diferencias de apreciación: unos opinan que fue de 1870 en adelante y otros consideran que es de 1873. Analizaremos esto con más detenimiento.

Tipo 3

Diferencias.

|

|

|

|

|

3ª Emisión. 1883. Un valor: 50 centavos.

"Estados Unidos de Colombia" es el primero de las series llamadas "Unicolores". Se imprimió también en los talleres de Demetrio Paredes en bloques de 15 piezas. El diseño probablemente fue de Otto Schroeder. La denominación de "Estados Unidos de Colombia" fue declarada invalida por el Decreto 669 el el 31 de julio de 1889.

En la realización de este entero se cambia la piedra litográfica por las planchas de metal. Dimensiones: 127,5 X 65,5 mm. Papel color blanco o azulado. Impresión en color rojo o rosado.

Los Estados Unidos de Colombia creados por la Constitución de Rionegro estaban conformados por nueve estados soberanos, a saber: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, y de varios territorios nacionales, entre ellos Caquetá, San Martín, Nevada y Motilones, regiones sin cultivar y habitadas por tribus de indios salvajes, por derecho público pertenecientes a varios de los estados federados, pero cedidos por estos a la nación, en razón a su administración más efectiva. En 1884 los liberales santandereanos acusaron al entonces presidente liberal Rafael Núñez de interferir en las políticas estatales y declararon la guerra. Núñez recibió apoyo de los conservadores formando el Partido Nacional, que un año más tarde (1885) gana la guerra, y proclaman una nueva constitución de carácter centralista que abolió a los Estados Unidos de Colombia y creó la República de Colombia.

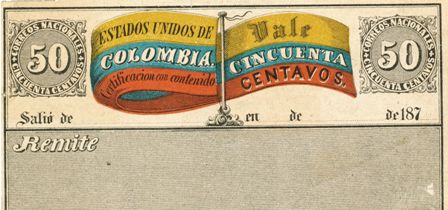

4ª Emisión. 1887/90. Un valor: 50 centavos.

El formato es el mismo de la emisión anterior, salvo porque la leyenda "Estados Unidos de Colombia" pasó a ser "REPÚBLICA DE COLOMBIA", tras el cambio de denominación del país. Se imprimió en los talleres de Demetrio Paredes en bloques de 15 piezas. Dimensiones: 127,5 X 65,5 mm. Papel color blanco o azulado. Impresión en color rojo o violáceo.

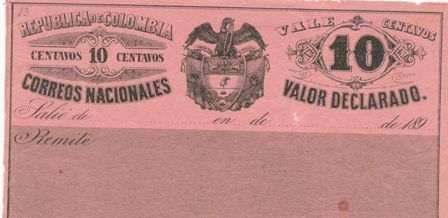

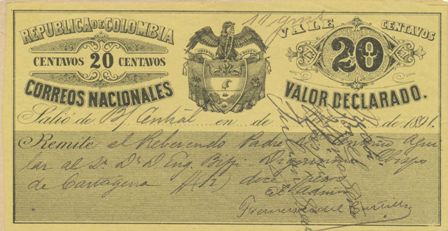

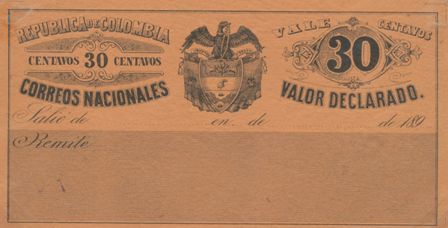

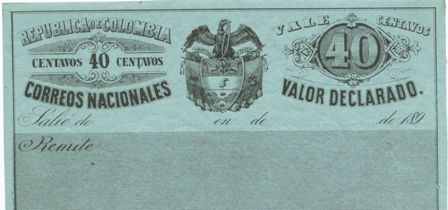

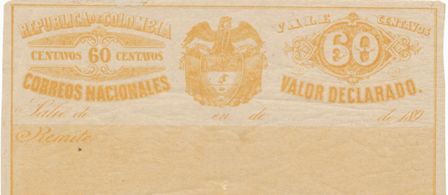

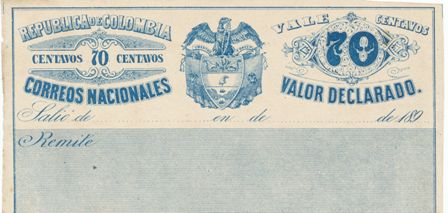

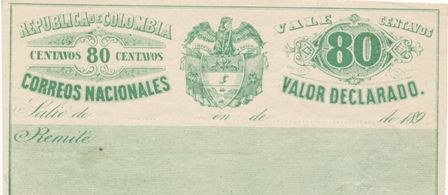

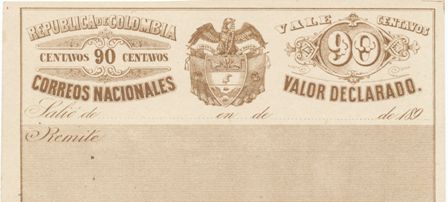

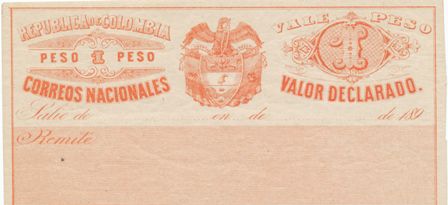

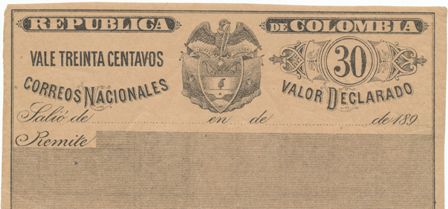

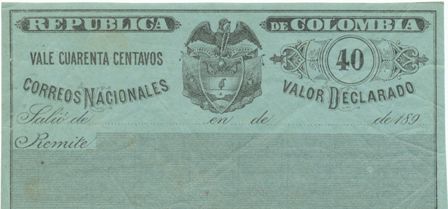

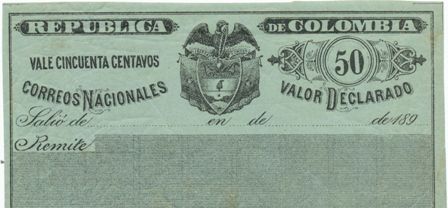

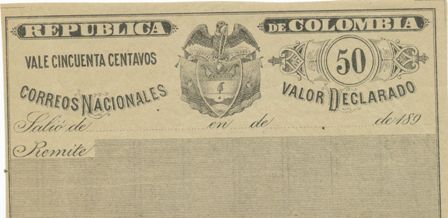

5ª Emisión. 1887-90. Diez valores: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centavos y 1 peso.

En esta emisión son diez los valores de diferente importe que se pusieron en circulación. El de diez centavos y el de veinte se imprimían en bloques de 12 efectos, los seis superiores por importe de 10 centavos y los seis inferiores, por importe de 20.

El de 30 centavos iba emparejado de la misma forma con el valor de 40 centavos.

El de 50 centavos iba emparejado de la misma forma con el valor de 60 centavos, pero curiosamente en este caso el de valor superior iba situado en la parte superior del pliego, al contrario que en los tres casos precedentes.

El de 60 centavos iba emparejado de la misma forma con el valor de 70 centavos, y al igual que ocurría con los dos valores precedentes, el de valor superior iba situado en la parte superior del pliego.

Por último, el de 90 centavos iba emparejado con el valor de 1 peso, siendo este último el que estaba situado en la parte superior del pliego, como en los dos casos precedentes.

Todos ellos fueron impresos en los talleres de Demetrio Paredes, y comenzaron a funcionar en enero de 1890. El importe que trasportaban era equivalente al del franqueo 10 centavos = 10 pesos, 20 centavos = 20 pesos y así sucesivamente hasta llegar a 1 peso = 100 pesos.

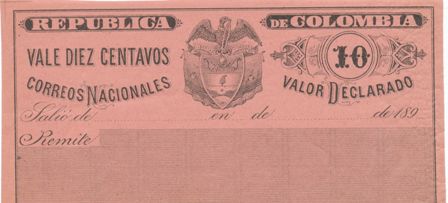

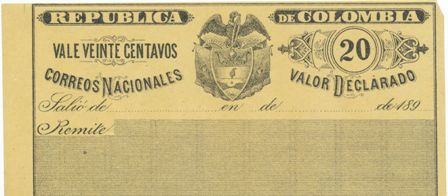

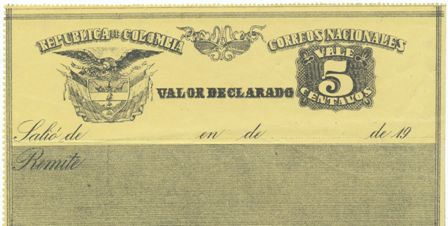

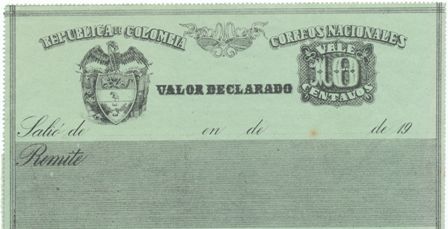

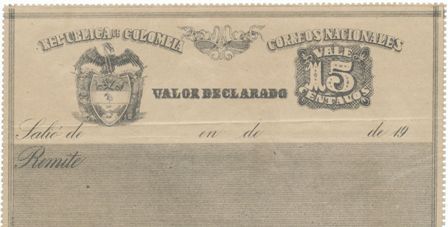

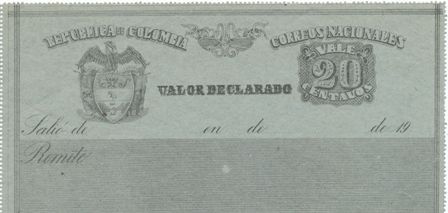

6ª Emisión. 1890. Diez valores: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centavos y 1 peso.

De nuevo se trata de una emisión de diez valores, aunque cambia el diseño con respecto a la anterior. Entre las principales diferencias destacamos que aparece la leyenda "VALOR DECLARADO", que cambian el águila y la posición del escudo de armas –pasando a ocupar un lugar central- y la más visible: los cinco primeros valores, a pesar de estar impresos en tinta negra, se realizaron sobre un papel de distinto color: rosa, amarillo, salmón, azul verdoso y gris verdoso; los cinco valores superiores se imprimieron todos sobre papel blanco pero cambiaba el color de la tinta de impresión: naranja o anaranjado para el valor de 60 centavos, azul para el de 70, verde para el de 80, marrón para el de 90 y rojo para el valor de 1 peso. Todos ellos se imprimieron mediante litografía en piedra.

Los cinco primeros valores impresos con tinta negra sobre cartulinas de distintos colores.

Los cinco valores superiores impresos en cartulina blanca con tintas de distintos colores.

7ª Emisión. 1892-93. Cinco valores: 10, 20, 30, 40 y 50 centavos.

El diseño de estos ejemplares es muy similar al de los de la serie anterior, aunque cambia la posición de algunas leyendas y sobre todo la tipografía y el tamaño de los números que indican el valor de dichos efectos. En esta emisión todos fueron impresos con tinta negra, aunque cambia el color del papel: rosa para el valor de 10 centavos, beige para el de 20, salmón para el de 30, azul para el de 40 y verde o canela para el de 50 (hubo dos distintos para este valor).

Dos variedades en los ejemplares de 50 centavos:

8ª Emisión. 1905. Siete valores (en tres emisiones con distinto diseño): 5, 10, 15, 20, 25 y 50 centavos y un peso.

En 1905 vieron la luz tres emisiones distintas de Valores Declarados, con sendos diseños diferentes. Todas tienen como novedad que los ejemplares aparecen perforados por tres o cuatro de sus lados en la primera y por tres lados en las dos restantes. El diseño de estos ejemplares diferente de todos los anteriores y al mismo tiempo cambió en las tres ocasiones en las que se emitió en 1905. En la primera tirada aparecieron cinco valores, todos ellos impresos con tinta negra en cartulinas de distinto color: 5 centavos en papel amarillo, 10 en papel verde, 15 en color pardo, 20 en papel azul y 25 centavos sobre papel rojo. Respecto al diseño, el escudo de armas es distinto y aparece a la izquierda; cambian de posición todas las leyendas; el sello que indica el valor también cambia de diseño y aparece a la derecha; entre el escudo y el sello ahora aparece un elemento decorativo.

Más tarde se emitió el valor de 1 Peso, impreso en color marrón sobre papel blanco.

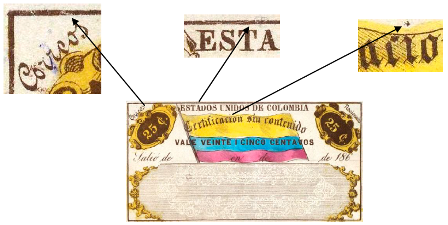

Por último apareció el valor de 50 centavos, con un diseño completamente distinto y con una nueva leyenda, con la que también se conocen estos efectos postales: "Certificación con contenido", en color rojo sobre papel blanco.

A continuación pasaremos a analizar las diferencias que se dan entre las cubiertas de algunas emisiones de Valores Declarados de Colombia, debido a la posición que ocupaban en la planchas litográficas mediante las cuales fueron impresas, tomando como base el magnífico estudio que Alex Rendon realizara en el número de enero de 1977 de la revista "The Collectors Club Philatelist".

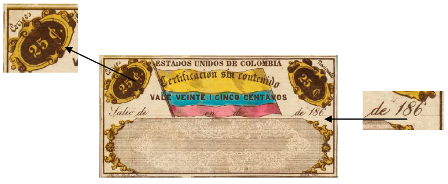

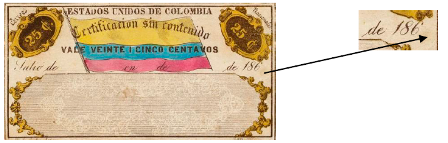

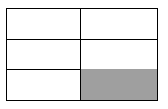

Comenzaremos con el valor de 25 centavos de 1865:

Primera posición: Ubicación en la esquina superior izquierda de la plancha.

Datos identificativos:

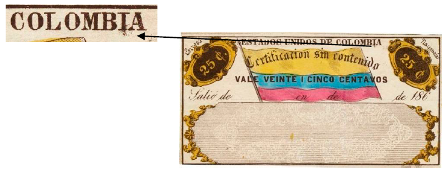

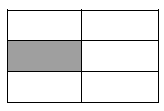

1) Manchas encima y debajo de la línea del marco sobre la "M" de "Colombia".

2) Pequeños cortes en la línea del marco sobre la "E" de "Estados" y la "N" de "Unidos".

3) Manchas en la "e" de "Salió de".

Podemos apreciar la siguiente variante dentro de la misma posición de plancha:

1) Manchas debajo de "de 186...."

2) Manchas en "25 C".

Segunda posición: Ubicación en la esquina superior derecha de la plancha.

Datos identificativos:

1) La línea superior del espacio destinado al remitente a la derecha de "salió de" está dañada.

2) Mancha coloreada parecida a una "C" a 23 mm de la zona izquierda del espacio destinado al remite.

Podemos apreciar las siguientes variantes dentro de la misma posición de plancha:

Primera variante: Falta la raya tras "186"

Segunda variante: Mancha amarilla en el medallón derecho, sobre el "5" de "25 C".

Tercera variante: Mancha bajo las letras "IA" de "COLOMBIA".

Tercera posición: Ubicación en la esquina central izquierda de la plancha.

Datos identificativos:

1) Pequeño punto sobre la línea de Colombia.

2) Doble línea bajo "Lit. de Ayala y Medrano."

3) "S" de "Estados" dañada.

Cuarta posición: Ubicación en la esquina central derecha de la plancha.

Datos identificativos:

1) Pequeña mancha blanca en el marco sobre la "A" de "Colombia".

2) Pequeña mancha blanca en el marco inferior, a unos 53 mm desde la esquina izquierda.

Quinta posición: Ubicación en la esquina inferior izquierda de la plancha.

Datos identificativos:

1) Pequeña mancha blanca en la parte exterior del marco a unos 25 mm a la izquierda.

Sexta posición: Ubicación en la esquina inferior derecha de la plancha.

Datos identificativos:

1) Línea blanca diagonal cruzando el marco superior a unos 3 mm de la esquina izquierda.

2) Pequeño punto e indentación en al marco lateral izquierdo a unos 12 mm de la esquina.

3) El punto cuadrado sobre la tercera "i" de "Certificación" está roto y aparece como un pequeño cuadradito más un triángulo.

Es importante reseñar el hecho de que en cualquiera de las p